Oleh: MUHAMMAD RAMADHAN BATUBARA

—

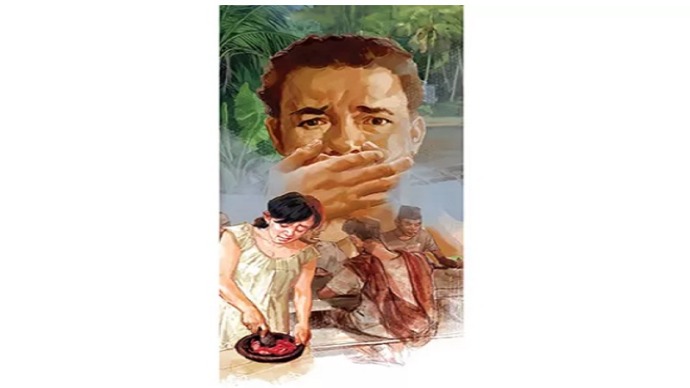

Aku menyebutnya Kampung Kentut karena angin di daerah itu berembus kencang juga berbau. Sesederhana itu. Selebihnya, mungkin Anda akan melihat kenapa permukiman itu kunamai begitu, dari ceritaku ini.

Sejatinya kampung ini bernama harum, Sei Melati. Sei berarti sungai, sedangkan melati adalah sejenis bunga berwarna putih yang wangi. Sejak dulu kawasan ini disebut begitu karena memang banyak melati yang tumbuh di tepi sungai. Ya, sungai besar yang berhulu di Bukit Barisan dan berhilir di Selat Malaka yang melintas di area tersebut. Tapi itu dulu, kini melati-melati itu sudah tak ada lagi dan hanya menyisakan nama.

Penamaan ini adalah lazim. Persis dengan Kampung Sei Bambu, area yang berada lebih ke atas, masih di tepi aliran sungai itu. Diberi nama Sei Bambu karena memang banyak pohon bambu. Atau lebih ke atas lagi, ke area sungai yang banyak batunya diberi nama Kampung Sei Batu. Atau ke bawah mendekati muara, disebut Kampung Sei Keruh karena airnya memang sangat keruh.

Jadi, kalau Anda dari arah Medan menuju Lubupakam, Kampung Kentut ini berada di sisi kiri, dekat jembatan. Tepatnya di area sisi kiri sungai dan hanya terdiri atas 20-an rumah –tidak boleh lebih– tapi dihuni 30-an kepala keluarga alias KK. Artinya, ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu KK. Ini karena anak yang telah menikah tinggal di rumah induk.

Rata-rata penghuni kampung ini bekerja di sebuah pabrik karet yang letaknya di seberang atau sisi kanan sungai. Adalah jamak ketika pagi mereka berjalan menyeberangi jembatan guna ke pabrik itu. Begitu juga petang, setelah alarm dibunyikan dari pabrik sebagai tanda jam kerja usai, mereka kembali menyeberangi jembatan untuk pulang. Mereka berjalan kaki, tak ada satu pun yang memakai kendaraan walau sekadar sepeda.

Aku tak mau cerita soal gaji atau honor mereka, apalagi kalau menyatakan pendapatan di bawah standar, nyatanya mereka nyaman-nyaman saja. Bahagia. Roman mereka pun tampak cerah, tak ada yang memiliki kening berkerut atau garis bibir menurun. Aku pun jarang mendengar ada yang menangis, kecuali anak-anak yang terkena pecahan beling atau tersandung batu. Kampung ini secara umum sangat aman dan nyaman.

Mungkin, ini karena rata-rata penduduknya bekerja di tempat yang sama, yakni pabrik karet itu. Pun, kampung ini dulunya adalah lahan kosong. Pihak pabrik, lewat centeng yang bertampang garang, menguasai lahan itu untuk digunakan sebagai tempat tinggal pekerja. Namun hanya lahan, bangunan adalah urusan pribadi si pekerja. Artinya, meski diusahai pihak pabrik karet, sejatinya kampung itu adalah swadaya dan bukan perumahan dinas.

Pekerja lain, yang jabatannya lebih mentereng, dapat rumah dinas di kawasan pabrik. Seperti kompleks perumahan; berbentuk sama, berbaris, dan memiliki warna cat yang sama. Sudah bisa Anda petakan seperti apa jabatan pekerja yang tinggal di Kampung Kentut ini?

Kampung ini dikepalai oleh Pak Mal, sosok paling senior dari sisi usia. Dia adalah generasi pertama yang tinggal di kampung itu. Rekan-rekan seangkatannya telah meninggal dan dia pun sudah tidak berkerja lagi di pabrik karet. Posisinya di pabrik karet itu digantikan oleh anak pertamanya.

Anak kedua dan ketiganya juga kerja di pabrik itu. Dan ketiga anaknya itu sudah menikah, tapi masih tinggal bersama dengan Pak Mal. Itulah sebab rumah Pak Mal bisa dikatakan paling besar di kampung tersebut.

Rumah Pak Mal terbilang unik, pasalnya terlihat seperti empat rumah yang saling berlawanan arah. Rumah utama menghadap ke pabrik karet, jelas dihuni oleh Pak Mal.

Rumah kedua menghadap ke jalan, ini dihuni anak pertama. Rumah anak kedua membelakangi pabrik karet, sedangkan anak ketiga memiliki bagian depan rumah yang membelakangi jalan. Namun, meski memiliki pintu di masing-masing arah, dapur di rumah itu tetap satu.

Rumah Pak Mal ini berbanding terbalik dengan rumah Pak Min. Posisinya adalah wakil kepala kampung. Dia juga senior kampung, tapi dari generasi kedua. Pak Min hanya memiliki seorang anak perempuan dan sudah menikah. Sang anak dan menantu juga tinggal di rumah Pak Min.

Mereka belum punya anak walau sudah menikah tujuh tahun. Mereka menempati satu kamar di rumah Pak Min yang hanya memiliki dua kamar dan satu kamar mandi. Jadi, di rumah yang kecil itu ada dua KK. Uniknya, meski rumah kecil, rumah itu punya dua dapur: satu milik Pak Min dan satunya lagi milik sang anak.

Nah, anak Pak Min ini merasa cukup menjadi ibu rumah tangga alias tidak bekerja. Sementara sang menantu kerja di kota, tepatnya di sebuah percetakan undangan dan sablon.

Menantu Pak Min ini bernama Jack, aslinya Zakaria, memiliki kegemaran bicara yang luar biasa. Dia sering jadi bintang ketika sedang nongkrong di warung tengah kampung.

Ya, cerita ini memang soal si Jack alias Zakaria itu. Gara-gara dia pula aku menyebut perkampungan itu dengan sebutan Kampung Kentut.

Ceritanya begini, si Jack ini memang banyak bicara. Saking banyaknya bicara, dia bisa bercakap ke mana suka. Apalagi dia beraktivitas di kota, tidak seperti warga kebanyakan yang di pabrik karet. Hal ini membuat kalimatnya cenderung didengar, seakan menjadi perwakilan dunia luar.

”Kalian tahu kenapa aku membuat dapur sendiri di rumah mertua? Ini soal marwah!” kata Jack su

Di hadapan Jack ada tiga orang anak Pak Mal dan beberapa warga lainnya. Aku ada di sana dan diam saja.

”Aku gak bisa bayangkan kalau untuk makan pun aku masih berharap pada mertua,” kata Jack lagi.

Dalam hati aku merasa kalimat Jack adalah sindiran untuk ketiga anak Pak Mal. Namun, adik-beradik itu malah tertawa-tawa dan tidak tersindir.

”Jadi, aku nikmati ketika bisa berlauk ayam, sementara mertuaku hanya telur.”

Ketiga anak Pak Mal semakin menambah tawa, bahkan sampai terbahak. Aku tidak dan hanya menatap tajam si Jack.

Atau pada hari yang lain, masih di warung kopi dan orang-orang yang tetap sama. ”Aku menghormati mertuaku, makanya aku tetap tinggal di rumahnya. Walau di rumah kecil, tapi lumayanlah.”

Kali ini anak Pak Mal tidak tertawa. Mereka mengangguk-angguk serentak. Aku di sana dan merasa kalimat Jack sekadar membual.

”Jadi, aku nikmati ketika mertua repot bayar listrik, sementara aku tidak,” kata Jack kemudian.

Ketiga anak Pak Mal semakin mengangguk-angguk. Mereka terlihat setuju dengan kalimat Jack. Dan, aku tidak.

”Kampung kita ini mau digusur, katanya kampung ilegal,” kata Jack pada kesempatan lain dan di tempat yang sama.

Ketiga anak Pak Mal senyum-senyum. Aku tidak, kali ini kalimat Jack memang harus dicerna dengan benar.

”Katanya pabrik karet itu mau pindah, jadi tak ada yang bisa membela kita lagi.”

Ketiga anak Pak Mal dan warga lain hanya senyum-senyum. Aku tidak. Adalah benar kalau pabrik karet itu pindah karena letaknya di dalam kota. Pun aroma dari pabrik karet sangat meresahkan, belum lagi air buangannya langsung masuk ke sungai.

”Kita sudah terbiasa dengan bau pabrik yang kayak kentut itu, tapi warga lain kan tidak.”

Ya, aku sepakat dengan Jack. Warga Kampung Sei Melati bisa saja terbiasa karena sudah puluhan tahun berada di seberangnya, pun kerjanya di pabrik itu. Artinya, aroma yang ditimbulkan bangunan besar bertingkat-tingkat berwarna gelap itu bukanlah masalah.

”Pindahnya jauh, di luar kota. Artinya, kita harus bangun rumah lagi. Itu kenapa aku bertahan dengan satu kamar mandi. Rugilah bangun kamar mandi, tapi tetap harus pindah, ya kan?”

Aku menelan ludah, sama sekali tak menyangka kalau arah pembicaraan malah ke sana. Ketiga anak Pak Mal tak lagi senyum, mereka malah tertawa.

”Kayak kalian, bangun rumah seolah sesuai arah mata angin, untuk apa kalau dapurnya cuma satu?”

Dan, tak ada yang tersindir. Tak ada yang marah. Jack tetap menjadi bintang di warung kopi, bicara sesuka hati.

”Kami begitu karena menghormati orang tua,” kata anak pertama Pak Mal sambil tertawa.

Jack tertawa. ”Ya, sekalian hemat uang belanja.”

”Kami begitu biar gak repot,” kata anak kedua Pak Mal, tentu sambil tertawa.

”Ya, biar binikmu gak masak,” sambar Jack.

”Kami begitu biar kompak,” kata anak ketiga Pak Mal, juga sambil tertawa.

”Ya, walau masuk dan keluar dari pintu masing-masing,” balas Jack, masih dengan tertawa.

Semuanya tertawa. Warung kopi itu penuh tawa. Aku tidak.

”Kapan bapak kau mati, sudah gak sabar mertuaku jadi kepala kampung?” kata Jack kemudian.

Ketiga anak Pak Mal malah tertawa. Bahkan sampai terbahak. ”Nanti kalau kau sudah diterima di pabrik,” balas salah satu dari mereka yang membuat Jack ngakak.

Ya, aku tahu Jack memang tak pernah diterima di pabrik karet itu. Dia adalah warga luar yang tinggal di kampung tersebut karena menikahi anak pekerja pabrik karet. Usaha mertuanya agar dia kerja di sana tak pernah berhasil walau sekadar menjadi penyapu. Satu-satunya jalan yang bisa membuatnya diterima di pabrik itu adalah kalau mertuanya mati. Hal inilah yang menyebabkan dia kerja di percetakan dan sablon.

Itulah sebab kenapa aku menyebut daerah ini sebagai Kampung Kentut. Kalimat yang keluar berbau tak sedap, tapi tetap dihirup juga, persis dengan aroma pabrik karet yang membuat bunga melati pun hilang wangi.

Begitulah ceritaku, sederhana bukan? Bahkan, bisa saja tidak penting bagi Anda.

”Tunggu dulu, siapa kau yang berani menceritakan kisah kami?” tanya Jack.

Aku tak menjawab dan hanya tertawa. Kulihat ketiga anak Pak Mal dan warga lainnya pun tertawa.

”Kentut… kentut,” kata Jack kemudian sambil terpingkal-pingkal. (*)

—

Lau Mulgap, 2023

MUHAMMAD RAMADHAN BATUBARA, Lahir di Lima Puluh, Sumatera Utara. Kini menetap di Deli Serdang.