Kritik atas dunia sastra dipersinggungkan dengan filsafat. Dan, sering kali pernyataan tampil sebagai cemooh.

—

Kritik atas dunia sastra dipersinggungkan dengan filsafat. Dan, sering kali pernyataan tampil sebagai cemooh.

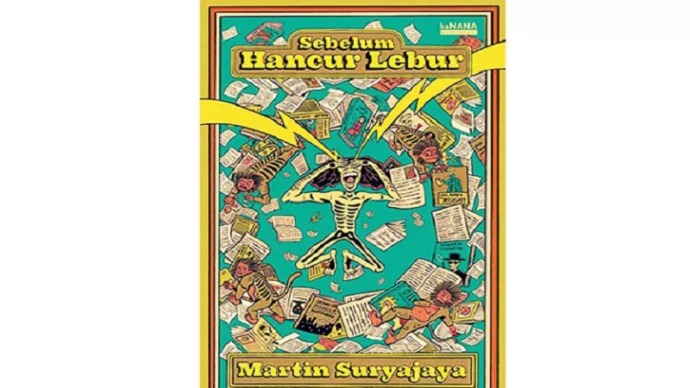

JANGAN mengenal sastra Indonesia. Menutup lembar akhir buku Sebelum Hancur Lebur (SHL) karya Martin Suryajaya (baNANA, 2024) membuat saya merasa perlu memberi nasihat begitu jika ada orang bertanya tentang ini-itu sastra Indonesia. Tidak usah.

Peristiwa sastra yang membuka cerita SHL memberikan patok gagasan yang amat jelas terkait ke arah mana cerita ini akan berkembang: yang ”gaib” dalam sastra Indonesia. Dunia sastra Indonesia fiktif sebagai sebentuk representasi dari dunia sastra Indonesia riil.

SHL lahir sebagai prekuel, bagian yang lebih awal, dari karya Martin sebelumnya, Kiat Sukses Hancur Lebur (KSHL) (baNANA, 2016). SHL mengambil konvensi cerita fragmen dengan logika narasi yang lebih wajar dibandingkan KSHL.

Posisi narator SHL berubah-ubah. Setidaknya saya menandai tiga: 1. Narator sudut pandang orang pertama berbicara kepada orang kedua kau penyair (lihat hal 24–30); 2. Narator sudut pandang orang ketiga berbicara kepada pembaca (lihat hal 34–39); 3. Risdianto sebagai narator (lihat hal 52–53).

Sastra Jemu Indonesia

Pembaca akan mengenali Risdianto sebagai tokoh sentral buku ini. Di pulau yang ia klaim sebagai Pulau Sastra, Risdianto menjalani laku permenungan hakikat sastra. Di antara fragmen petualangan Risdianto inilah pembaca disuguhi potongan kisah yang membentuk kolase sastra Indonesia fiktif.

Penting dicatat bahwa dunia dalam SHL ada untuk para penghuni kesusastraan tanpa diskriminan. Terdapat puluhan fragmen narasi dunia sastra Indonesia fiktif yang ganjil dalam kewajarannya. Dalam puluhan fragmen itu, ada ratusan tokoh yang, diniatkan, sama pentingnya.

Atau setidaknya, pembaca akan menemukan banyak tokoh menyuarakan diri begitu, aku penting dalam sastra Indonesia. Padahal, umumnya menorehkan catat laku yang tidak atau tidak terlalu penting.

Kuantitas dan kualitas kenyataan ironis menjadi tulang punggung buku ini: redaktur sastra yang berakhir jadi pengemis, kegiatan sastra kurang dana, buku acara yang lebih penting daripada buku puisi, intelektual sastra tukang dagang kebenaran, novelis yang hobi keluar masuk penjara, penyair yang dipanggil penyair meski belum pernah menulis puisi, dan seterusnya.

Fakta-fakta teks itu tampak memiliki rumus paradoks yang sama. Strategi penceritaan yang berulang. Narator menarik alur panjang untuk akhirnya memberikan fakta bahwa hal-hal yang disampaikan sebelumnya sejatinya tidak ada, batal terjadi, gagal, hanya igau, percuma, dan seterusnya.

Rangkaian ini membangun pengalaman baca yang, bagi sebagian pembaca, akan jadi melelahkan. Setiap membalik halaman baru kita berkenalan dengan tokoh sastra Indonesia fiktif yang heroik. Di halaman berikutnya, kita tahu hidupnya rusak tak bahagia. Pada tokoh kesekian pembaca akan bertanya: kok bisa orang betah menghidupi sastra Indonesia?

Efek melelahkan itu bisa juga dibaca sebagai bagian dari kritik yang disasar oleh SHL. Sebuah gambaran stereotipe dunia sastra Indonesia yang gitu-gitu aja. Pembaca bisa menemukan pernyataan lugas seperti ”Kesusastraan sebagai keputusan dalam keputusasaan.” dan ”Seandainya saja orang punya pilihan, tentu mereka tidak akan menceburkan diri ke dalam dunia sastra.”

Kritik atas dunia sastra dipersinggungkan dengan filsafat. Sering kali pernyataan tampil sebagai cemooh. Kadang sebagai keluguan–yang justru menghasilkan efek cemooh lebih akut.

Momen Epifani

Selain kolase biografi sastrawan dan karya sastra Indonesia fiktif, sejumlah fragmen juga menyasar arus historis kesusastraan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan yang bersambut ramalan kepunahannya.

Rangkaian fakta teks berikut efeknya mengarah pada satu pesan: begitulah sastra Indonesia. Apa adanya. Dan kita perlu menyikapinya tentu dengan biasa saja.

Sebab, jika berkaca pada Risdianto dan sederet panjang tokoh lainnya, para sastrawan itu, kita jadi menemukan momen epifani yang sesat. Sudah begitu, kenapa kita masih perlu mengenal sastra Indonesia? (*)

—

Judul: Sebelum Hancur Lebur

Penulis: Martin Suryajaya

Penerbit: baNANA

Tebal:340 halaman

Tahun: Mei 2024

Dimensi: 12,9 x 19,4 cm

ISBN: 978-623-88459-6-5

Baca Juga: Khalwat: Menepi ke Batas, Mendekat ke Sudut

—

*) NANDA ALIFYA RAHMAH, Alumnus Sastra Indonesia Universitas Airlangga, bergiat di FS3LP