Seolah memang harus ada ”tiang garam” dalam novel Tiang Garam. Padahal jika diperhatikan secara saksama, keseluruhan teks sudah merupakan hipogram dari kisah Sodom dan Gomora.

Oleh IKRAR IZZUL HAQ

—

JUDUL Tiang Garam dan kutipan Kejadian 19:24–26 pada halaman awal mau tidak mau membawa pembaca pada bingkai kisah Sodom dan Gomora.

Di balik itu, nilai ekologis dan watak pragmatis masyarakat Madura menemui konflik.

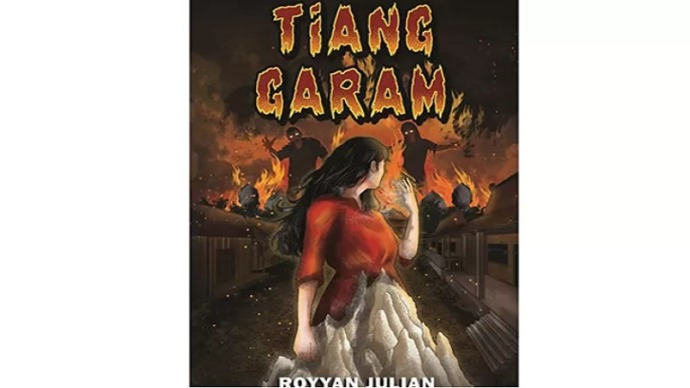

Kengerian adalah impresi awal pada sampul berapi-api Tiang Garam karya terbaru Royyan Julian. Sosok perempuan yang mematung dengan latar permukiman, nisan, dan dua sosok meleyot serupa hantu.

Hal-hal pada sampul tersebut cukup memberikan petunjuk apa-apa yang akan bergerak dalam cerita. Tanpa harus menyebut daerah yang menjadi latar cerita, pembaca akan mudah mengidentifikasinya sebagai Madura. Bukan dari nama para tokoh, melainkan terminologi budaya yang kerap muncul dan pemantik konflik yang menggunakan bahasa Madura.

Dalam novel Tiang Garam, petuah dan falsafah hidup diajarkan melalui orang yang berkedudukan tinggi dalam struktur sosial masyarakat. Seperti Nenek Kana yang dituakan di keluarga serta Kiai Syuri yang dihormati masyarakat lebih luas.

Meski tidak ada ilustrasi pohon atau warna hijau yang mencolok pada sampul novel, isu ekologi hadir dan menjadi salah satu unsur penguat cerita. Hubungan antara manusia dan alam dicita-citakan sebagai simbiosis mutualisme, seperti yang suatu kali dikatakan Nenek Kana.

”Kedua pohon ini telah menjadi penjaga air, pemanggil angin, rumah para binatang. Dan kelak jika mati, kita akan disucikan dengan daun-daun bidara. Itu adalah anjuran Kanjeng Nabi.” (hal 25) Nenek Kana menjelaskan relasi manusia-alam secara rasional dan masuk akal meskipun masih terdapat unsur supranatural di dalamnya.

Selain itu, falsafah ekologis yang diyakini masyarakat Madura –setidaknya di masa lampau– adalah persoalan tanah warisan atau tanah sangkolan yang amat dihargai. Hal inilah yang selalu diingat Kana dari Kiai Syuri.

Bahwa tanah sangkolan harus dijaga dan tradisi pewarisan tanah tersebut harus berlanjut. Jika tidak, keluarga pemilik tanah sangkol akan mendapat bencana sebab konon tanah sangkolan mengandung tulah leluhur.

Konflik bermula ketika sebagian dari tanah sangkol keluarga Kana dilepas kepada Haji Badawi demi sebuah motor laki untuk Benta. Di balik itu, kesepakatan keluarga Kana untuk melepas tanah sangkol merupakan siasat dari komplotan Haji Badawi untuk memperluas tambak udang yang dia miliki.

Dengan iming-iming motor yang sedang ngetren, Benta merajuk untuk melepas tanah sangkol kepada Haji Badawi. Awal mula konflik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki pola pikir yang pragmatis.

Watak pragmatis juga tampak ketika pernikahan Ayat dan Kana tidak kunjung dikaruniai buah hati. Orang-orang berpikir bahwa Taneyan membutuhkan sumber daya manusia untuk menggarap ladang.

Jika Kana tidak bisa mengandung, hal tersebut adalah cela. Lebih-lebih dia seorang sulung. Masyarakat Taneyan masih mewarisi tradisi masyarakat agraria yang muncul lebih dari 10.000 tahun SM silam.

Banyak anak berarti banyak rezeki. Sifat yang demikian pada akhirnya menggerogoti tradisi adiluhung masyarakat Madura sendiri. Sembarang menebang pohon dan ingkar pada leluhur demi keuntungan yang temporal.

Satu hal yang tidak bisa dilewatkan dari novel ini adalah judulnya. Terdapat semacam irisan antara latar fiksi yang dibangun dan teks hipogram yang dirujuk, yakni kecocokan antara frasa ”tiang garam” dalam Kejadian 19:26 dan latar tempat yang dekat dengan ladang garam. Namun, intertekstualitas karya ini beroperasi hingga pada usaha pengubahan matriks teks, alih-alih hanya mencatut bagian kecil dari kisah Sodom dan Gomora.

Tidak hanya menyebut tiang garam secara eksplisit, di akhir cerita penulis menggambarkan Kana –sebagai tokoh utama perempuan– betul-betul mirip dengan istri Lot dalam kisah Sodom dan Gomora. Hal tersebut justru terkesan memaksakan walaupun latar dunia yang dibangun dalam novel dekat sangat memungkinkan.

Seolah memang harus ada ”tiang garam” dalam novel Tiang Garam. Padahal jika diperhatikan secara saksama, keseluruhan teks sudah merupakan hipogram dari kisah kitabiah tersebut. Taneyan yang disakralkan merupakan tanah terkutuk, sedangkan Tirta dan Kana adalah transposisi dari Lot serta istrinya.

Secara keseluruhan, karya yang terinspirasi dari kisah Sodom dan Gomora ini digarap dengan baik melalui beberapa perombakan matriks. Selain itu, Tiang Garam layak dibaca untuk mengenal lebih dekat masyarakat Madura dari sudut pandang struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang diyakini. (*)

—

Judul: Tiang Garam

Penulis: Royyan Julian

Penerbit: Pelangi Sastra

Cetakan: Pertama, Oktober 2023

Tebal: xiii + 198 halaman

ISBN: 978-623-6937-61-7

—

*) IKRAR IZZUL HAQ, Pembaca dan pengulas buku sastra