Oleh Tufail Muhammad, Alumnus Psikologi Unair

—

Kemampuan Andreas Kurniawan meramu pengetahuan ilmiah dengan pengalaman pribadi menjadikan karyanya komprehensif dalam memaparkan bagaimana mengelola serta memulihkan doa.

KAJIAN tentang kedukaan (grief) atau yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai susah hati atau sedih hati telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Namun, pembahasannya sering kali bernuansa muram dan menakutkan. Hampir tidak ada yang membahas persoalan duka secara ringan dan jenaka.

Hal ini kemungkinan disebabkan kebanyakan masyarakat menganggap persoalan kedukaan adalah persoalan yang sakral sehingga tak elok dijadikan bahan bercanda. Apalagi duka akibat kematian, seakan-akan menertawakannya adalah sikap tak santun dan bentuk tak simpatik.

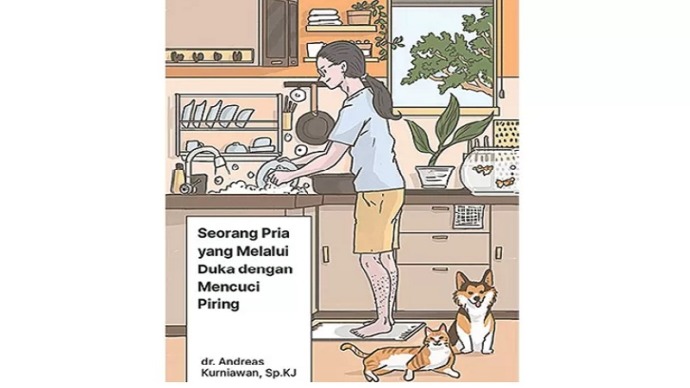

Tapi, buku berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring ini membahas persoalan duka secara ringan dan penuh humor. Tentu tidak dengan maksud mengolok-olok situasi duka yang sedang dialami, tapi untuk menciptakan kondisi tenang dan menyenangkan sehingga penderita duka lebih mudah menerima tema pembahasan.

Ditulis Andreas Kurniawan, seorang dokter spesialis jiwa, buku ini menceritakan pengalamannya saat bergelut dengan duka dan berupaya pulih darinya. Andreas mengalami tiga kali duka akibat tiga kali kehilangan orang yang dia sayang.

Duka pertama saat kehilangan ayahnya, tepat tiga bulan sebelum acara wisuda kelulusannya dari sekolah spesialis jiwa, yang kedua ketika sahabatnya meninggal, dan yang terakhir adalah saat anaknya wafat pada usia kurang lebih satu setengah tahun.

Andreas mengingatkan hal-hal penting yang harus dihindari dalam upaya pemulihan duka seperti jangan membanding-bandingkan duka seseorang dengan duka orang lain, menghindari ungkapan-ungkapan menyakitkan, dan juga hindari mengajari seseorang cara memulihkan duka karena setiap orang memiliki cara sendiri yang dirasa sesuai dengan keadaannya.

Kita tahu kecenderungan membanding-bandingkan duka sering kali muncul dalam masyarakat kita. Perilaku tersebut disebabkan ketidakmampuan mereka dalam memahami kekhasan kondisi masing-masing penderita duka. Duka merupakan perasaan yang sangat personal.

Membanding-bandingkan duka seseorang dengan orang lain justru membuat penderitanya makin terpuruk karena merasa terbebani secara emosional serta merasa perasaannya terabaikan atau tidak tervalidasi. Kalimat-kalimat seperti ”kamu masih mending, si A lebih parah dari kamu”, walaupun kedengarannya memotivasi, merupakan bentuk ungkapan yang tidak simpatik.

Selain itu, ungkapan senada yang selama ini dianggap bijaksana karena dimaksudkan untuk menghibur jika dicermati kembali ternyata hanyalah basa-basi yang dapat melukai penerimanya. Misalnya, ”nanti akan diganti dengan yang lebih baik”, seakan-akan dia yang pergi kurang berharga sehingga layak digantikan.

Dalam hal ini, Andreas menulis ”Orang yang sudah meninggal tidak perlu digantikan. Dia akan menempati suatu tempat khusus di hati kita, selamanya.” (hal 28)

Ungkapan-ungkapan tersebut mungkin bisa dikategorikan sebagai toxic positivity, yakni perilaku yang menuntut diri sendiri atau orang lain merepresi perasaan atau emosi negatif. Akibatnya, seseorang dapat mengalami stres berkepanjangan, bahkan depresi karena selalu ”dipaksa” berpura-pura berperilaku, berpikir, dan berperasaan positif dalam berbagai keadaan.

Karena itu, kepura-puraan tersebut digugat Andreas. Ekspresi-ekspresi normatif yang sebelumnya dianggap biasa dilakukan saat berhadapan dengan mereka yang sedang berduka dipertanyakan kembali relevansinya serta ditunjukkan bahayanya. Upaya tersebut akan memberikan kesadaran serta perspektif lain pada kita, yang lantas diharapkan melahirkan ungkapan simpatik yang lebih jujur, rasional, dan realistis.

Kemudian, mengenai aktivitas dalam memulihkan duka, Andreas berbagi kisah tentang upayanya memulihkan duka dengan cara mencuci piring. Baginya, mencuci piring memiliki prinsip serta tahapan-tahapan yang mirip dengan proses pemulihan duka.

Dia menganalogikan mencuci piring dengan mencuci luka-luka yang sedang dirasakannya, membersihkan kotoran di piring dengan membersihkan kesedihan dan penderitaan. Tentu ini hal yang unik, tapi itulah pilihan Andreas. Dia menulis ”Duka itu seperti mencuci piring, tidak ada orang yang mau melakukannya, tapi pada akhirnya, seseorang harus melakukannya.” (hal 36)

Semua pilihan aktivitas untuk mengupayakan pemulihan duka yang sedang dialami adalah sah. Tidak ada yang lebih unggul antara satu pilihan aktivitas dan pilihan aktivitas yang lain. Semuanya dapat memilih aktivitas mana yang paling nyaman dan dirasa efektif dalam memulihkan duka.

Dalam buku ini, Andreas mengisahkan seorang anak yang biasa menonton film superhero di bioskop bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, dia tetap membeli dua tiket setiap ada film baru dan menonton dengan kursi kosong di sebelahnya. (hal 81)

Kemampuan Andreas dalam meramu antara pengetahuan ilmiah tentang kesehatan mental dan pengalaman pribadinya menjadikan buku ini komprehensif dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola hingga memulihkan duka.

Yang pada saat bersamaan mendeskripsikan secara psikologis detail-detail kedukaan yang dialami seseorang yang sedang kehilangan. Pemahaman tersebut dapat diartikulasikan dalam praksis kehidupan sehari-hari, sebagai bekal dalam membangun relasi yang empatik dan jujur.

Jika kita mengakrabi buku-buku psikologi atau psikiatri, buku ini akan mengingatkan kita pada buku legendaris karya psikiater kelahiran Swiss Elisabeth Kubler-Ross berjudul On Death and Dying (1969). Jika buku Kubler-Ross cenderung teoretis, buku ini lebih aplikatif. (*)

—-

Judul: Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring

Penulis: dr Andreas Kurniawan SpKJ

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Cetakan: Pertama, 2023

Tebal: xv + 192 halaman

ISBN: 978-602-06-7467-4