Seno Gumira Ajidarma melakukan rekonstruksi dan interpretasi dari kumpulan cerita Lu Xun, seorang penulis Tiongkok, yang hidup antara 1881 sampai 1936.

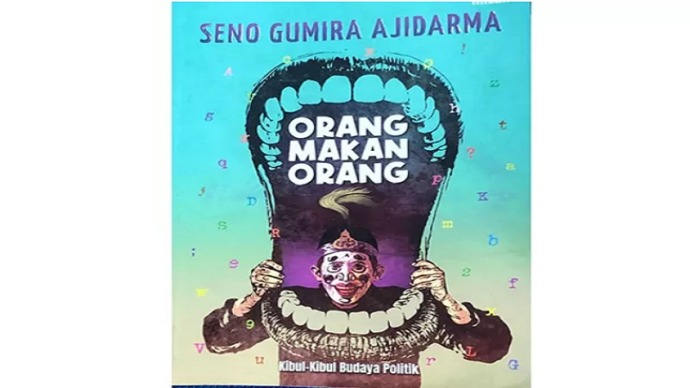

SEBAGAIMANA buku-buku sebelumnya, Seno Gumira Ajidarma (SGA), dalam buku ini, Orang Makan Orang: Kibul-Kibul Budaya Politik, selalu menyuguhkan hal-hal ”nyentrik”, out of the box. Apa maksudnya ”orang makan orang”?

Semula, saya duga buku ini akan mendiskusikan relasi subjek dengan objek, seperti yang pernah dia tulis di buku terdahulu, Kisah Mata, terbit 2003. Tapi rupanya tidak. Andai saja melanjutkan relasi yang rumit itu, muncul pertanyaan dalam ungkapan ”orang makan orang”, siapa subjek dan siapa objeknya?

Meski demikian, dalam buku terbarunya ini, yang merupakan kumpulan esai, SGA menyoroti fenomena-fenomena sosial ditinjau dari kesusastraan. Judul buku Orang Makan Orang berasal dari salah satu artikelnya.

SGA melakukan rekonstruksi dan interpretasi dari kumpulan cerita Lu Xun, seorang penulis Tiongkok, yang hidup antara 1881 sampai 1936. Karya Lu Xun, menurut pengamatan SGA, telah diterjemah-terbitkan ke dalam bahasa Indonesia dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu tahun 1963, 1989, dan 2007.

Lu Xun merepresentasikan sebagai penulis prosa modern pertama dalam susastra Tiongkok. Isi tulisannya setengah satire, namun sarat makna. Dia banyak mengkritik feodalisme di satu sisi dan meninggikan moral di sisi lain.

Di antara ungkapan Lu Xun sebagai berikut: ”Tempat orang sering makan orang selama 4.000 tahun, baru sekarang kumaklumi. Dan aku sendiri telah bercampur gaul di dalamnya selama 20 tahun.”

Perhatikan ini juga: ”Baru saja abangku memegang urusan rumah tangga, adikku kebetulan mati. Tak mustahil, jika dagingnya dicampur ke dalam lauk-pauk dan diam-diam diberikan kepada kami.”

Menurut SGA, ungkapan Lu Xun tersebut justru menunjuk fakta sejarah. Pertama, buku resep Li Shizen (1518–1593), Ben-cao-gang-mu, tentang ramuan, mencantumkan bahwa daging manusia dapat digoreng dan dimakan.

Kedua, dalam kitab kuno Zo Zhuan, penjahat bukan saja pantas dibunuh, bahkan ”dagingnya dimakan dan kulitnya dibikin seprai”. Ketiga, juru masak Yi Ya menjerang anak lelakinya sendiri, diberikan kepada Huan dari Chi yang berkuasa pada 685–643 SM, karena rajanya itu ingin tahu rasa daging bayi.

Keempat, Xu Xilin, tokoh pembangkang masa Dinasti Qing (1644–1911) yang dihukum mati pada 1907, jantung dan hatinya dimakan. Kelima, ada kepercayaan, darah manusia bisa menyembuhkan TBC, seusai hukuman mati algojo menjual roti kukus yang dicelupkan darah terhukum (hal 110).

Di bagian lain, Lu Xun kembali menulis: ”Ada yang menganggap sudah selayaknya makan orang. Sebagian lagi sebenarnya tidak ingin memakan daging manusia, tetapi mereka berusaha memakannya; karena mereka takut jika orang-orang mengetahui rahasia mereka…

”. Dalam menafsirkan ungkapan ini, bagi SGA, mengapa korupsi, ketika sistemik, sulit dihapuskan, karena korupsi juga dilakukan orang yang tidak ingin korupsi, agar sikap itu tetap menjadi rahasia.

Konteks pemikiran Lu Xun memang terkait dengan pasang surut nasionalisme di Tiongkok. Lu Xun dikenal selalu berpihak pada rakyat kecil. Dia bukan komunis, meski Mao Zedong (1893–1976) konon pernah menyanjungnya setinggi langit.

Sarkasme orang makan orang ditujukan pada situasi pembusukan feodalisme yang belum berakhir seiring runtuhnya Dinasti Qing tahun 1912. Sementara dalam arti yang lebih luas, orang makan orang juga sangat relevan dengan kondisi hingga sekarang, termasuk di Indonesia, yang dalam kasus korupsi, misalnya, dengan mengambil yang bukan haknya, itu jelas membuat orang lain sengsara, seperti ”memakan orang” yang dirugikan atas perbuatannya itu.

Selain bersumber dari Lu Xun, yang menjadi inspirasi tulis SGA, terdapat pula dari Multatuli, ketika menjelaskan tentang upaya-upaya memperoleh kekuasaan dengan cara culas, bohong, penuh tipu daya, yang dalam buku setebal 277 halaman ini disebut ”kibul”.

Karya Multatuli berjudul Volledige Werken, yang diterjemahkan oleh Asrul Sani menjadi Buah Renungan, terbit 1974, menulis sejarah kekuasaan berdasar dongeng bernada satire yang diorientasikan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Ada delapan kibul, dalam istilah SGA. Tiga di antaranya adalah, pertama, kibul kesempurnaan. Seorang adik minta kakaknya mengambil buah karena badannya lebih besar dan jangkauannya lebih panjang atau tinggi. Lantas, kakaknya melihat kambing gunung minta tolong kepada singa untuk mencari anaknya, karena tubuh singa lebih sempurna di dataran rendah. Singa itu memakan si kambing. ”Mengapa?” tanya sang kakak.

”Adil ia aku makan. Cakar dan gigiku memenuhi syarat,” jawab singa. Ketika adiknya minta diambilkan buah lagi, kakaknya berkata, ”Jadilah abdiku, supaya engkau tidak aku makan.” Adiknya mengabdi dengan sedih karena kakaknya mendengar gagasan ini dari singa.

Kedua, kibul penghukuman. Ada anak bertanya kepada bapaknya, kenapa matahari tidak jatuh? Alih-alih menjawab, si bapak justru menghukum si anak, yang lantas membuatnya tidak pernah bertanya lagi tentang apa pun. Anak itu hidup 6.000 tahun, bahkan lebih, dengan tetap dungu dan bodoh.

Ketiga, kibul kemabukan. Philoinos mabuk, tapi ia mau minum tiga guci lagi. Hudoor berkata jangan, tetapi kata Philoinos, gurunya yang menyuruh minum. Hudoor berkata, gurunya tidak akan menyuruh seperti itu. Philoinos hanya berkata, ”Tiga… tiga… tiga!”. Maka untuk kali ketiga ia tersungkur di jalan dan tidak bangkit lagi sampai sekarang.

Dari cerita tentang orang makan orang dan fenomena kibul yang telah disinggung di atas, tampak relevan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Tidak selalu berurusan dengan peristiwa politik, tetapi dalam proses interaksi keseharian, jika terdapat seorang menyakiti dan mengambil hak orang lain, sesungguhnya ia seperti (hendak) memakan manusia.

Begitu pula cara kita memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Lazim terjadi, upaya untuk memperoleh kekuasaan ditempuh dengan segala cara. Janji manis ditebar, memanfaatkan relasi kuasa dari dirinya maupun melalui orang lain, mencitrakan diri suci sementara orang lain kotor, dan seterusnya.

Namun, begitu kekuasaan itu berhasil diraih, tampaklah wujud aslinya, yang berbanding terbalik dengan kesan positif. Inilah fenomena budaya kibul. Juga orang makan orang. Waspadalah! (*)

—

Judul: Orang Makan Orang: Kibul-Kibul Budaya Politik

Penulis: Seno Gumira Ajidarma

Penerbit: Mizan

Cetakan: I, Januari 2024

Tebal: 277 halaman

—

*) ALI USMAN, Peneliti Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta