Oleh PUSPA SERUNI

—

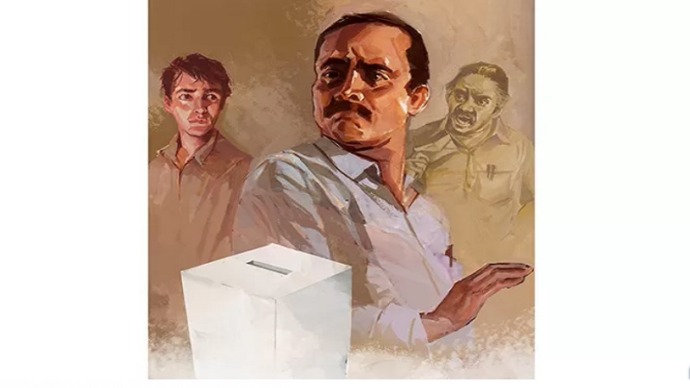

Persis dugaanku, kamu kalah telak dalam pemilihan kepala desa. Meski terisolasi dari kampung lain, warga Kampung Bulak Bali tak akan goyah hanya pada selembar amplop berisi uang merah yang kamu hamburkan kepada mereka. Berkali-kali kukatakan padamu agar segera mengganti strategi untuk menarik perhatian mereka.

KISAH Marzuki dan anak gadisnya yang buta, yang mengalami pengusiran beberapa tahun lalu, telah berkali-kali pula kusampaikan. Akan tetapi, dengan pongah kamu berkata, uang adalah kawan karib siapa saja. Tidak ada seorang pun yang akan menolaknya.

Andai kekalahan itu tak menjadikanmu gila, semestinya tulisan ini sampai kepadamu untuk dibaca. Mungkin kamu masih ingat bagaimana kisah ini bermula. Adalah dua orang, bapak dan anak, Marzuki dan Marlina, yang mengalami pengusiran dari kampung yang terletak di bawah gunung itu.

Lelaki tambun dan anak perempuannya yang buta digelandang keluar kampung. Mereka dipaksa menandatangani sepucuk surat pernyataan untuk tidak akan pernah datang lagi sampai kapan pun.

Marzuki bukan pengidap penyakit menular, bukan pelaku kejahatan, bukan pula pengganggu ketertiban. Apalagi anaknya, gadis yang buta sejak dilahirkan itu terlalu lugu, tak suka bergaul, lebih banyak di kamar, belajar mengaji, atau membantu bapaknya memasak dan membereskan rumah. Akan tetapi, nyaris sepertiga warga sepakat untuk tidak mau lagi bertetangga dengan mereka.

Marzuki datang ke Kampung Bulak Bali itu dua puluh tahun lalu bersama sang istri yang tengah hamil tua. Dia tiba saat matahari baru merekah sempurna. Dia tak punya sanak kerabat di sana. Kedatangannya hanya menuruti berita yang didapatnya.

Kampung yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan itu dikenal aman, tenteram, dan agamais. Sebagian besar warganya adalah petani dan peternak, yang selalu rela meninggalkan sawah dan ternaknya ketika terdengar suara azan tiba untuk melaksanakan salat berjemaah.

Marzuki, yang sudah lelah dengan kehidupan kota yang selalu memacunya untuk bekerja, merasa Kampung Bulak Bali akan menjadi pilihan yang tepat. Ditambah lagi, istrinya segera melahirkan. Keduanya ingin hidup menepi, berfokus pada anak mereka yang sudah belasan tahun ditunggu kehadirannya.

Marzuki rela menjual semua asetnya di kota, meninggalkan pekerjaannya yang mapan, dan membeli beberapa petak sawah dan tanah di Kampung Bulak Bali.

Marzuki dan istrinya tinggal di sebuah rumah kayu sederhana, tidak jauh dari pekuburan warga, di dekat rumpun-rumpun bambu, di sebelah kanan aliran sungai kecil yang airnya jernih. Keduanya dapat membaur dengan baik: mengikuti norma masyarakat dan bersosialisasi.

Bahkan saat diketahui bayi yang dilahirkan istrinya tak sempurna kelopak matanya, tidak ada yang merendahkan atau mengucilkan mereka. Kampung Bulak Bali seolah tak pernah menganggap kebutaan sebagai sesuatu yang salah.

Kehidupan tenteram itu berlangsung hingga sepuluh tahun sesudahnya, hingga istri Marzuki meninggal akibat kanker rahim, hingga Marlina tumbuh sebagai gadis kecil yang baik dan manis.

Perubahan terjadi setelah istrinya meninggal. Jika lelaki lain terburu-buru mencari pengganti setelah ditinggal mati sang istri, tidak demikian dengan Marzuki. Kesedihan itu, kehilangan itu, kesepian itu, dia luapkan dengan bersedekah.

Marzuki mendanai semua pembangunan masjid, surau, bahkan jembatan di kampungnya. Setiap kali ada masjid yang butuh perbaikan, Marzuki sigap mengantarkan uang kepada panitianya.

Dia tak bisa mendengar ada keluhan warga terkait jembatan, kamar mandi, atau fasilitas umum lain yang rusak. Dengan segera Marzuki akan membeli bahan, mengundang tukang, dan menyuruh mereka memperbaikinya.

Warga merasa senang karena mereka tidak perlu repot lagi mengedarkan kotak amal di masjid untuk mencari dana, atau mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk meminta sumbangan seikhlasnya, atau menunggu anggaran dari pemerintah. Masalah terpecahkan dengan mudah. Marzuki menjadi penyedia dana.

Akan tetapi, yang akhirnya membuat warga Kampung Bulak Bali itu resah adalah saat mereka mulai kesulitan untuk bersedekah. Mereka tidak lagi bisa menyumbang ke masjid karena panitia masjid sudah memiliki donatur tetap dan tunggal.

Warga miskin di kampung itu pun sudah rutin mendapat jatah beras dari Marzuki. Pemberian warga lain yang lebih sedikit tidak berarti apa-apa. Marzuki memonopoli amal, sumbangan, dan bantuan.

”Bapak-Ibu tak perlu risau. Urusan masjid atau apa pun biar saya yang tangani. Fakir miskin dan anak telantar biar saya yang ayomi. Saya hidup hanya berdua dengan Marlina, tak butuh banyak biaya. Untuk apa kami menimbun harta.”

Perkataan Marzuki itu diucapkan saat Pak RT dan beberapa perangkat kampung mendatangi rumahnya dan menceritakan keresahan warga.

”Tapi, mereka juga pengen ikut mendapat pahala dari pembangun masjid, Pak. Bagaimana kalau jatah donasi Bapak dikurangi separonya supaya warga masih bisa ikut menyumbang?” tanya Pak RT ragu-ragu. Secara pribadi, Pak RT senang tidak perlu lagi minta sumbangan ke warga jika akan ada kegiatan. Semua ditangani Marzuki, si kaya raya.

”Wah, bagaimana, ya. Kenapa warga tidak mempergunakan uangnya untuk keperluan pribadinya saja. Menyekolahkan anak, membangun rumah, atau membeli apa saja yang mereka inginkan?” Marzuki tetap menolak. Dia sudah berjanji pada diri sendiri untuk menyumbang lebih banyak setiap tahun.

Pak RT dan rombongan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Pertemuan itu tidak ada hasil. Marzuki tetap menjadi penyedia dana tunggal bagi masjid dan kegiatan sosial lainnya. Meski sawah mereka tak seluas Marzuki, mereka juga ingin mendapat aliran pahala dari masjid yang setiap hari dipakai beribadah.

Meski rumah mereka masih gubuk, mereka juga ingin ikut andil dalam pemeliharaan jembatan yang menghubungkan kampung mereka dengan kampung lainnya.

”Pak Marzuki menghalangi kita dapat amal jariah. Ini ndak bisa dibiarkan. Selama ini kita terlalu terlena dengan kenyamanan yang diberikan Pak Marzuki sampai tidak sadar bahwa kita tidak lagi berbuat apa-apa.”

”Iya, betul. Tidak pernah lagi ada yang minta sumbangan. Bahkan tetangga saya yang jompo menolak waktu saya mau memberi dia beras, katanya berasnya masih banyak. Ini ndak bisa dibiarkan. Memangnya yang butuh pahala cuma dia?”

Keresahan warga yang mulanya hanya dibicarakan di pematang-pematang ladang, di dangau, di bilik-bilik, telah menjadi pembicaraan di beberapa pertemuan warga, arisan, pengajian, hingga rapat di tingkat desa. Warga mulai menggugat dan meminta kepala desa untuk bertindak.

Satu tahun, dua tahun, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Marzuki, yang sawahnya semakin luas dan panennya melimpah, semakin banyak menyumbang dan membuat warga semakin tersisih dan resah.

Saat kecemasan sudah mencapai puncaknya, warga Kampung Bulak Bali tak lagi bisa menahan diri. Mereka mendatangi rumah ketua RT, yang akhirnya digiring ke rumah kepala desa, yang kemudian digiring ke rumah kayu yang terletak di dekat sungai dan pemakaman itu.

Marzuki dan Marlina ada di dapur saat segerombolan warga berdiri di depan rumah kayu mereka. Marzuki yang mendengar namanya dipanggil-panggil terburu-buru keluar. Mendengar langkah bapaknya menjauh, Marlina meraih tongkat yang diletakkan di dekat meja dan menyusulnya.

Gadis buta itu bersembunyi di balik pintu, mendengarkan warga yang bersitegang dengan bapaknya. Berkali-kali bapaknya mencoba menenangkan warga, berkali-kali pula gagal. Suara warga makin meninggi dan kasar.

”Kami ingin kotak amal diedarkan lagi di masjid. Kami mau ada tagihan sumbangan-sumbangan lagi,” teriak beberapa warga dari arah belakang rombongan.

Marlina gemetar. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada bapaknya. ”Tidak, biarkan saya yang membiayai semuanya. Bukannya dulu kalian bilang malu kalau bangun masjid sampai harus minta-minta begitu? Kalian dulu bilang pengen ada donatur yang membiayai semuanya. Kenapa harus pakai kotak amal lagi?” suara Marzuki tak kalah tinggi.

”Tidak bisa, Pak. Bapak jangan egois. Meski kami tak sekaya Bapak, kami juga ingin bersedekah, kami juga ingin ikut terlibat dalam pembangunan masjid dan fasilitas sosial lainnya.”

”Sudahlah, gunakan uang kalian untuk bersenang-senang saja.”

Perdebatan tak terelakkan. Hansip yang dibawa kepala desa tak bisa berbuat banyak. Setelah melewati ketegangan dan perang urat saraf, warga yang hadir memutuskan mengusir Marzuki dan Marlina dari Kampung Bulak Bali. Mereka ingin monopoli amal jariah dihentikan. Mereka rindu melihat kotak amal beredar di masjid-masjid, rindu suara Pak RT yang menagih iuran, rindu speaker di jalan-jalan yang meminta sumbangan.

Cerita itu sudah kusampaikan berkali-kali padamu, bukan? Memang aneh warga Kampung Bulak Bali ini, tetapi mereka hanya ingin ada pemerataan kesempatan dalam beramal. Siapa pun yang akan memonopoli sumbangan atau bantuan akan ditolaknya. (*)

—

PUSPA SERUNI, Terpilih sebagai Emerging Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2022 dan saat ini berdomisili di Bali. Novel terbarunya Sukma Sunarmi (NAD Publishing, 2023).