Di dalam kumpulan puisi Bilangan 60 ini sepertinya Wina Bojonegoro sedang melakukan ritual silent walking. Ia berjalan dalam senyap. Ia menghadirkan renungan kontemplatif untuk melahirkan anak kesadaran yang bernama puisi.

SILENT walking atau yang lebih kita kenal dengan jalan senyap sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi tren. Tren ini lebih pada menstimulasi orang berjalan sendirian dan lebih bersifat membangkitkan kontemplasi.

Serupa meditasi sambil berjalan. Tujuannya, menghadirkan renungan dalam keheningan dan ketenangan pikiran yang berakar pada kesadaran. Dengan tidak mendengar apa pun, pejalan kaki tersebut lebih bisa fokus pada sensasi emosi dan pikiran.

Di dalam kumpulan puisi Bilangan 60 ini sepertinya Wina Bojonegoro sedang melakukan ritual silent walking. Ia berjalan dalam senyap. Ia menghadirkan renungan kontemplatif untuk melahirkan anak kesadaran yang bernama puisi.

Puisi-puisi yang berasal dari sensasi pikiran dan emosi yang telah ia endapkan. Pada akhirnya, puisi-puisi itu menjadi semacam simbol reflektif perjalanan senyap yang ia tempuh sepanjang hidupnya. Ia lebih dari sebatas hitungan angka usianya yang memasuki 60 tahun.

Puisi-puisinya merekam perjalanan hidup yang penting, baik untuk kita pembacanya, juga oleh sang penyair. Tema puisinya beragam, berbicara tentang cinta, sosial, keluarga, dan Tuhan. Anak-anak kesadarannya itu telah tumbuh menjadi profan, sakral, dan penting. Ia telah mengabadikan pengalaman dan mengukur kematangan dirinya.

Melalui bait-bait dalam puisi yang berjudul ”Doa”, kita bisa merasakan bagaimana ritual silent walking Wina Bojonegoro dilakukan. Senyap. Keheningan dan ketenangan batinnya telah merupa pertanyaan-pertanyaan esensial yang patut kita renungkan. Mari kita simak bait-bait puisinya:

Doa

(1)

Tuhan,

selamat malam

izin melapor:

tetangga sedang berhajat sunatan,

pelantang segede gaban disiapkan,

dua hari telingaku akan kepayahan.

boleh izin tidak sembahyang?

Pada bait pertama puisi ”Doa” di atas, tampaknya Wina Bojonegoro membuat irisan tajam tentang kondisi sosial dan spiritual. Melalui pertanyaan ”boleh izin tidak sembahyang?”, ia mengajak kita untuk mempertanyakan esensi paling mendasar tentang penghambaan kepada Yang Maha Disembah.

Dalam puisi itu, ia mengajak kita berkomunikasi secara imajiner kepada Tuhan. Dengan mengucap ”selamat malam” dan ”izin melapor”, ia sadar betul kepada siapa dia berbicara. Ia menempatkan lawan bicara pada level yang memang layak diberi laporan, ia meyakini lawan bicaranya akan mendengar dan berpihak padanya.

Selayaknya pelapor tentu ia menyampaikan berbagai alasan untuk dimengerti dan dimaklumi. Melalui laporan ”dua hari telingaku kepayahan” karena ”tetangga sedang berhajat sunatan” dan ”pelantang segede gaban disiapkan”, ia telah berani meminta keadilan spiritual atas alasan sosial yang masuk akal.

Bisa jadi keadilan spiritual yang diminta itu tidak masuk akal, setidaknya bagi hamba-hamba Tuhan yang beriman dan berakal, yaitu: ”boleh izin tidak sembahyang?” Serius itu bukan candaan? Atau candaan yang membuat kita berpikir serius tentang eksistensi Tuhan atas laporan hambanya.

Di bait puisi terakhirnya, bait kelima di bawah ini, Wina Bojonegoro sangat kontemplatif, mari kita renungkan:

(5)

Tuhan

Masih bolehkah aku mengunjungi-Mu

Dalam jingkat kecil tanpa suara

Dalam busana kusam tanpa jenama

Dalam bisu tanpa toa.

Aku tak ingin teriak,

Biar mesra kita lebih tanak.

Omah Padma, 2022-2023

Ia menyampaikan ”aku tak ingin teriak” dan ”biar mesra kita lebih tanak”. Dua larik penutup itu cukup menjadi pembuktian kontemplatifnya. Melalui jalan sunyi, senyap, dan mungkin (hanya) berbisik-bisik, ia berharap mendapatkan keintiman spiritual yang tanak, ekstase kemesraan batin yang mendalam. Ia sadar betul dengan meninggalkan segala kegaduhan alam sadarnya, justru ia menyadari kesadaran-kesadaran batin yang ia butuhkan.

Pertanyaan Wina dalam larik ”masih bolehkah aku mengunjungi-Mu?” adalah rengekan kesadaran batinnya. Ia memilih jalan keheningan untuk menjangkau Tuhan Yang Maha Hening. Ia melepaskan segala bentuk kebendaan yang menghijabnya –”dalam busana kusam tanpa jenama”.

Dalam kehati-hatian ia menjaga segala keselarasan perilakunya –”dalam jingkat kecil tanpa suara”. Ia cukup berdiam ”dalam bisu tanpa toa”, memasuki ruang-ruang kontemplatif, bersemedi, dan menempuh tapa bisu. Kebisuan yang mengisyaratkan hikmah.

Seperti yang disampaikan Heti Palestina Yunani, seorang jurnalis yang juga sahabat Wina, dalam catatan penutup bahwa sebagai orang yang bergelut asyik di dunia sastra, ia sedang mengambil haknya.

Menggunakan kata-kata yang merupakan bahan baku utama dalam seni sastra dan menjelma apa pun yang ia mau. Jika berwujud puisi, ia tengah menyelesaikan sebagian tugasnya di bidang yang ia cintai berpuluh-puluh tahun.

Wina sedang dan terus melakukan ritual silent walking melalui doa-doa yang ia baitkan, ia mengambil jalan senyap untuk mengeram puisinya dalam meditasi-meditasi kontemplatif. Kumpulan puisi Bilangan 60 ini melengkapi 9 buku tunggal, 2 novel, 6 kumpulan cerpen, dan 1 biografi. (*)

—

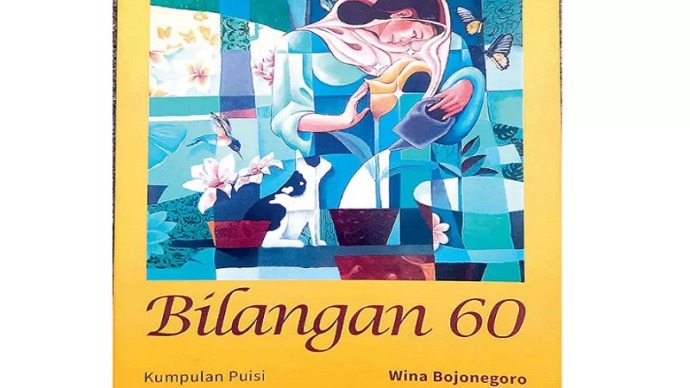

Judul: Bilangan 60

Penulis: Wina Bojonegoro

Penerbit: JBS

ISBN: 976-623-7904-93-9

Cetakan: Pertama, Juli 2024

Jumlah: 130 halaman; 13 x 19 cm

—

CHRIS TRIWARSENO, Alumnus Teknik Geodesi UGM dan karyawan swasta yang tinggal di Ungaran. Penulis puisi, cerpen, resensi, dan esai.