Detail-detail sentimental terkait Munir terserak di sekujur buku berbobot nyaris setengah kilogram ini. Dilengkapi dengan runtutan perkembangan kasus, Matt Easton menciptakan kisah yang tidak mungkin diabaikan.

”Kebenaran tentang siapa yang membunuh Munir adalah satu-satunya penangkal bagi sistem peradilan Indonesia yang beracun.”

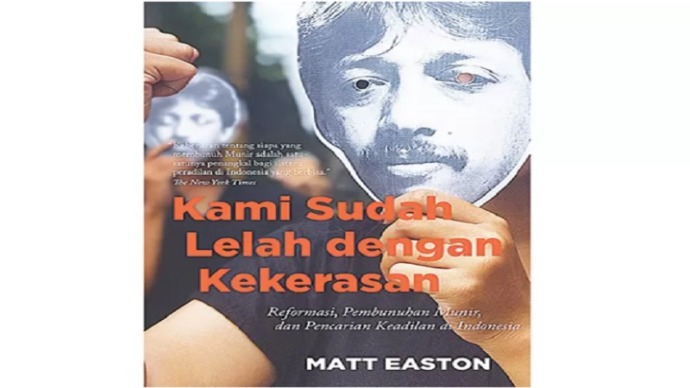

BEGITULAH editorial The New York Times, surat kabar dengan oplah terbesar di dunia, mengomentari kasus Munir. Kalimat itu juga yang terpampang di sampul depan buku Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan.

Sebenarnya, apa tawaran buku tentang kasus 20 tahun lalu yang terduga dalangnya nyaris tidak pernah tersentuh hukum setelah gagal dibui pada pengadilan terakhirnya dua windu silam? Jawabannya, sesuatu yang hilang dari peradaban media sosial kita yang serba terpecah: keutuhan.

Untuk bisa memahami ceritanya secara utuh, pembaca akan diarahkan ke perkara paling mendasar: siapa Munir?

Siapa Munir?

Pria peranakan Arab dari Malang dengan rambut kemerahan. Pria bersetelan kantoran yang mencecar militer sebagai pengecut haus kuasa dua minggu sebelum arsenik menewaskannya. Itulah dua dari sekian banyak jiwa Munir, musuh terbesar Soeharto dan kroninya sejak akhir milenium, yang berhasil digambarkan begitu jernih oleh Matt Easton dalam 457 halaman.

Dengan gaya biopik yang peka terhadap linimasa tokohnya, dia menyusuri masa lalu Munir; tentang sosok Islamis radikal yang beralih kekiri-kirian setelah membaca soal sosialisme Cile di bawah Allende; tentang kesederhanaan pria dengan cita-cita setinggi langit: mengusir militerisme dan menegakkan HAM.

Tidak hanya Munir, buku terjemahan Marjin Kiri ini memuat 41 ”karakter” yang masing-masing dapat sorotan sepantasnya. Mulai tersangka hingga istri –kamerad paling setianya– diceritakan dengan manusiawi.

Sebegitu jelinya Easton sampai bisa menyelipkan canggungnya Munir ”menembak” Suci, pujaan hatinya, seorang perempuan liat aktivis buruh yang mengingatkannya kepada Ummi, ibunya yang juga pekerja tangguh.

Setelah memahami sosok Munir dan karakter lain, Matt juga mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan: mengapa Munir (yang) dibunuh?

Kenapa Munir?

Ingat-ingat kasus apa yang ditangani Munir belakangan, yang menyeret orang-orang besar di negara ini. Dari situ mulainya. (hal 175)

Begitu kurang lebih tanggapan Bijah Subiakto, deputi VII Badan Intelijen Negara, saat kejadian, atas pertanyaan Suci soal siapa pembunuh suaminya. Cerita Munir, dan kasus-kasus yang diadvokasinya, adalah cerita tentang Indonesia di masa transisi dari kediktatoran ke reformasi yang sama sekali tidak mulus. Di sinilah pemilihan Munir sebagai pusat cerita menemukan urgensinya.

Marsinah, penculikan aktivis 1998, korban Talangsari, konflik etnis Ambon dan Poso (Munir percaya banyak keterlibatan militer di sini), adalah sedikit dari tragedi sejarah yang Munir bela mati-matian para korbannya. Sederet peristiwa yang sama dengan yang pasti dimaksud Bijah sebagai motif Munir diracun.

Begitu dramatis Matt dalam menaruh Bijah sebagai whistleblower adalah satu dari sekian contoh yang mengesankan buku ini macam serial whodunnit yang kian akhir kian terang siapa pelakunya dan mengapa Munir (yang dibunuh).

Buku ini bisa pula dianggap karya jurnalistik yang menyajikan ”keberimbangan”. Bukan netralitas yang mustahil, melainkan panggung cerita bagi sisi ”anti-Munir” dalam cerita. Seperti ketika Pollycarpus, kopilot tervonis peracun Munir, yang nyaris gila karena terus berbohong. Selain keberimbangan, Easton juga menawarkan kualitas sebuah karya jurnalistik: detail.

Bagaimana Pembunuhan dan Pengadilan Kasus Munir?

Terbit kali pertama dalam bahasa Inggris di AS, Easton mulanya menyasar warga dunia. Untuk itu, detail jadi penting agar negeri yang kompleks ini bisa dipahami secara utuh oleh mereka yang bahkan sulit membedakan Indonesia dengan Bali sekalipun.

Sejarah kekerasan di Indonesia, oleh Easton, dinarasikan dengan efektif lewat hidup-mati Munir (38 tahun) dan serangkaian proses pengadilannya (20 tahun), yang hanya sejentik jari dari hayat masyarakat Nusantara. Pencuplikan itu dilakukan dengan stamina kuda penulisnya yang mampu mendaras data dan menjalin gambar-gambar terpisah untuk menguatkan cerita.

Lihat saja betapa geniusnya Easton membuka cerita terbunuhnya pejuang kemanusiaan lewat momen pamitan sekaligus perjumpaan terakhirnya sebagai manusia dengan keluarga kecilnya, yang dipeluk dan dibisikkan kepada mereka olehnya, ”Saya sudah menemukan surgaku”.

Detail-detail sentimental begini terserak di sekujur buku berbobot nyaris setengah kilogram ini. Dilengkapi dengan runtutan perkembangan kasus, yang bagi orang –baik awam maupun yang sudah kepalang tahu banyak soal kasusnya– akan terasa melelahkan sebab saking terperincinya sehingga menggoda untuk dibaca cepat, Easton menciptakan kisah yang tidak mungkin diabaikan.

Bukan hanya paham dan terlena dengan kisahnya, pembaca akan digiring Easton untuk menyadari betapa di tengah puing-puing hukum yang ambrol, selalu ada cahaya. Dan bukan kebetulan, seperti yang ditulis Easton, bahwa ”Munir, dari bahasa Arab, artinya cahaya”.

Sampul bukunya, topeng Munir teracung menutupi wajah massa aksi, adalah perlambang bahwa Munir hidup dan berlipat. Bahwa bila memang kebenaran atas pembunuhan Munir adalah obat bagi kekerasan tiada akhir di negeri ini, obat itu akan terus diupayakan, bahkan setelah 20 tahun Munir mengangkasa dan tidak pernah mendarat hidup-hidup. (*)

—

Judul: Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan (judul asli: We Have Tired of Violence)

Penulis: Matt Easton

Penerjemah: Keenan Nasution

Penerbit: Marjin Kiri

Terbit: Mei 2024

Halaman: 457 + xviii

Tebal: 14 x 20,3 x 3 cm

ISBN: 978-602-0788-53-1

*) ARDHIAS NAUVALY AZZUHRY, Anggota Komunitas Radiobuku