Bukankah kesementaraan hidup yang membuat hidup menjadi berharga? Ditulis oleh empat ahli filsafat, Filsafat Maut: Empat Renungan untuk Hidup Baik begitu mendalam mengulas kematian dari masing-masing perspektif.

BAGI kebanyakan orang, kesadaran akan kematian menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Sebagian penyebabnya karena kematian mengakhiri aktivitasnya di dunia, mengakhiri pencapaian-pencapaiannya, juga mengakhiri kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya.

”Ia akan melucuti segala yang kaukira bakal abadi,” tulis Joko Pinurbo dalam puisi Memo Sepi (Kabar Sukacinta, 2021).

Karena itu, beberapa orang berupaya menghindari rasa cemas tersebut dengan menyibukkan diri dalam rutinitas keseharian. Semacam bentuk eskapisme atau pelarian agar kenyataan bahwa mereka akan mati menjadi terlupakan.

Bahkan tidak sedikit orang yang mengupayakan agar hidup manusia dapat berlangsung selamanya. Sejarawan Yuval Noah Harari atau ilmuwan psikologi Daniel Kahneman, sebagaimana disinggung dalam buku ini, berkeyakinan bahwa kematian hanyalah ”masalah teknis” yang akan menemukan solusinya di masa depan (hal 62).

Artinya, mereka memandang kematian hanya sebagai fenomena biologis, bukan fenomena eksistensial dan sosial. Seolah-olah manusia tidak memiliki kemampuan menghayati keberadaan dan pengalaman hidupnya.

Seandainya pun kita dapat hidup abadi, apakah kehidupan itu akan bermakna? Bukankah kesementaraan hidup yang membuat hidup menjadi berharga? Bagaimana makna hidup seseorang –yang berawal dari tiada menjadi ada– jika ia tidak dapat meniada?

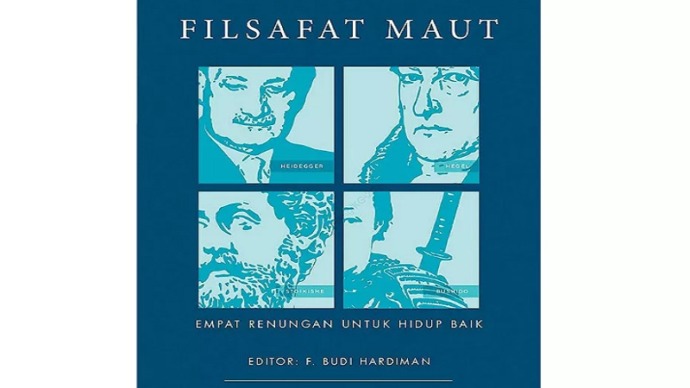

Ditulis oleh empat ahli filsafat, buku berjudul Filsafat Maut: Empat Renungan untuk Hidup Baik begitu mendalam mengulas kematian dari masing-masing perspektif. S.P. Lili Tjahjadi menulis peristiwa kematian dari perspektif filsafat samurai Jepang, Fitzerald K. Sitorus membahas kematian dari kacamata filsafat Hegel, Budi Hardiman menjelaskannya dari filsafat Martin Heidegger, dan A. Setyo Wibowo menganalisis pandangan kaum stoikisme tentang kematian.

Bisa disimpulkan buku ini memosisikan momen kematian seseorang sebagai momen eksistensial sekaligus menawarkan semacam pereda untuk kecemasan yang muncul sebagai konsekuensinya.

Kesadaran seseorang akan kematian yang kemudian menimbulkan kecemasan adalah kondisi khas manusia. Hal itu hendaknya diterima sepenuh hati. Tak perlu seseorang melarikan diri dari kondisi tersebut.

Menurut Heidegger, kesadaran terhadap kematian merupakan hal yang autentik. Karena itu, lari dari kesadaran tersebut hanya karena menimbulkan kecemasan merupakan sikap yang inautentik.

Budi Hardiman menulis, ”Menjadi autentik merupakan wujud hidup yang baik. Dasein (manusia autentik-pen) menjadi dirinya sendiri, dan hal itu terwujud, jika ia hidup dalam kesadaran akan kematiannya (hal 68).

Artinya, autentisitas seseorang ditentukan, salah satunya oleh kesadarannya akan kematian. Melarikan diri dari kecemasan akan kematian merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan. Kondisi tersebut merupakan sikap hidup yang tidak sehat karena berupaya membohongi atau menipu diri sendiri.

Selanjutnya, pandangan kaum stoik terhadap kematian cukup sederhana. Sebagaimana filosofi mereka yang berfokus pada apa yang mampu seseorang kendalikan dan apa yang di luar kendalinya, kematian merupakan peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Karena itu, tidak perlu membuang-buang waktu untuk mencemaskannya.

Di samping itu, kaum stoik yang selalu menganjurkan hidup selaras dengan alam berpendapat bahwa kematian adalah proses dan siklus alamiah yang terjadi di alam semesta. Sikap menolaknya adalah sikap melawan hukum alam dan itu merupakan hal yang sia-sia.

Mengutip Epiktetos, Setyo Wibowo menulis, ”Mengapa gandum tumbuh? Bukankah supaya ia bisa matang di bawah sinar matahari? Dan jika sudah matang, bukankah aku juga akan dituai, karena aku bukan sesuatu yang terpisah?” (hal 87).

Seperti halnya gandum, manusia merupakan bagian dari alam. Ia ”bukan sesuatu yang terpisah”. Karena itu, ia terikat oleh hukum alam.

Sayang sekali, perspektif filsafat Timur yang diulas dalam buku ini sebatas perspektif kaum samurai dari kebudayaan Jepang. Padahal, tidak sedikit khazanah filsafat Timur yang membahas perihal kematian secara komprehensif dan mendalam, seperti filsafat Zen, Buddhisme, dan kaum sufi. Tentu aspek spiritualitas dalam filsafat Timur lebih kental dibandingkan filsafat Barat.

Namun, kekurangan tersebut tidak membuat buku ini kehilangan relevansinya. Buku ini bisa menjadi pemantik kesadaran seseorang akan keterbatasan waktu hidupnya, untuk kemudian menjadi pengingat bahwa dalam hidup yang fana ini hendaknya ia melakukan hal-hal baik agar kelak diingat sebagai sosok pribadi baik bagi orang-orang yang ditinggalkan.

Kematian mungkin mengambil apa yang bisa diambil dari seseorang, yaitu nyawa dan tubuh. Tetapi, ia tidak bisa mengambil kisah hidup orang tersebut yang telah tertanam dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya. Usia seseorang bisa pendek, namun kisah hidup dan kebermanfaatan yang ia berikan kepada orang lain bisa membekas lama, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun setelah ia tiada.

Karena itu, di tengah kesibukan harian yang dipenuhi oleh ambisi kesuksesan, tetapi disesaki perilaku tercela dan tak bermoral, sudah semestinya kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hidup baik dengan merenungi kematian. Hal itu bisa dimulai dengan meluangkan waktu untuk membaca buku ini. (*)

—

Judul: Filsafat Maut: Empat Renungan untuk Hidup Baik

Editor: F. Budi Hardiman

Penulis: S.P. Lili Tjahjadi, Fitzerald K. Sitorus, Budi Hardiman, A. Setyo Wibowo

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Cetakan: Pertama, 2024

Tebal: viii + 136 halaman

ISBN: 978-623-134-153-3